Cannabis ist eine der weltweit am häufigsten verwendeten Substanzen. Etwa vier Prozent der 15- bis 64-Jährigen konsumieren es nach Schätzungen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC).

Die meisten tun das, um einen angenehmen Rausch zu erleben. Viele regelmäßige Konsumenten haben bevorzugte Sorten, mit denen die erwünschten Wirkungen erreicht werden. Denn die Zusammensetzung der Cannabinoide, deren Mengenverhältnisse zueinander und die absoluten Mengen an Cannabinoiden in der Pflanze beeinflussen die Wirkung. Selbst die gleiche Sorte kann bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Wirkungen erzeugen. Doch woran liegt das?

Die meisten Informationen, die über die unterschiedlichen Wirkungen von Cannabis verfügbar sind, stammen aus Studien zu dessen Missbrauch. Welche Unterschiede sich zwischen Männern und Frauen beim Konsum ergeben, ist bislang ebenfalls vor allem aus der Sicht des Freizeitkonsums untersucht worden. Interessant sind diese Unterschiede aber besonders dann, wenn es um die medizinische Anwendung von Cannabis geht. Ein Medikament, bei dem man praktisch nur durch Versuch und Irrtum herausfinden kann, ob und wie es bei einem Patienten wirkt, ist nicht gerade das, was Ärzte gewohnt sind und gerne verschreiben.

Warum es den einen „high“ macht, was die andere kaltlässt

Die Wirkungen von Cannabis – egal ob im Freizeit- oder im medizinischen Kontext – unterscheiden sich mitunter stark von einer Person zur nächsten. Während eine Cannabissorte bei einem Patienten oder einer Patientin und den Beschwerden gut wirksam ist, kann sie bei einer anderen Person wenig wirksam sein. Die Ursachen hierfür werden in der Neurochemie (u. a. in der Funktionalität des Endocannabinoid-Systems) und in der Körperzusammensetzung (Menge an Fettgewebe) vermutet.

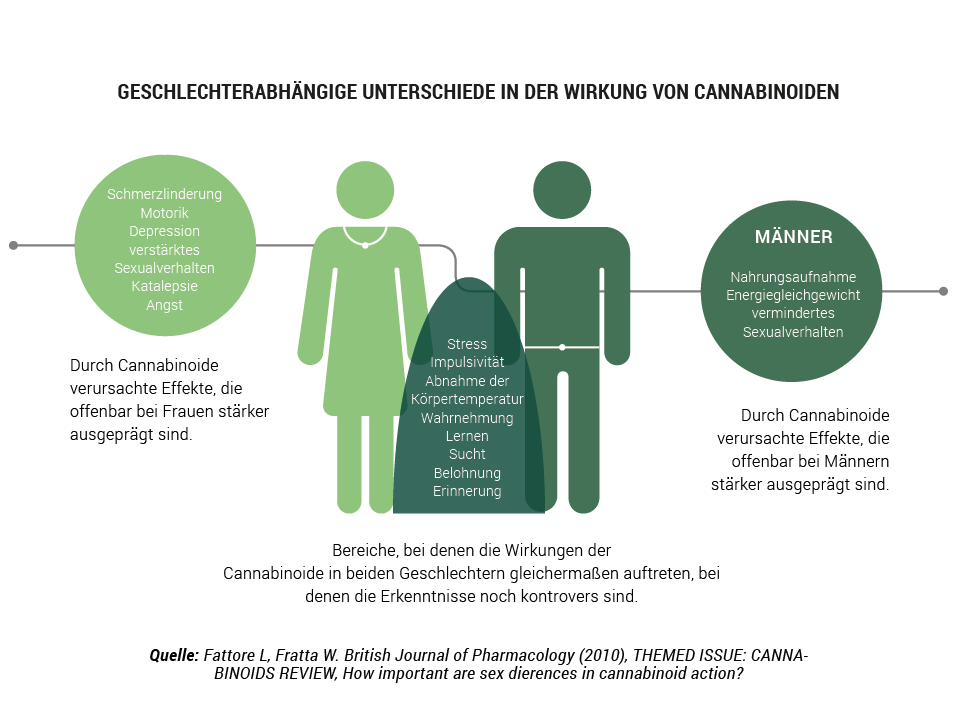

Schließlich weiß man, dass die hormonelle Steuerung sich bei den Geschlechtern ebenso unterscheidet, wie die Fettverteilung im Körper. In einer wissenschaftlichen Übersichtsarbeit wurden die unterschiedlichen Effekte zusammengefasst, die Cannabinoide auf Männer oder Frauen (genetisches Geschlecht) haben.

Das Endocannabinoid-System und seine Funktion

Das Endocannabinoid-System ist Teil des Nervensystems und ein wichtiges System zur Signalübertragung. Jeder Mensch verfügt ab dem 18. Lebensjahr über ein voll ausgebildetes Endocannabinoidsystem. Es besteht aus Rezeptoren (den Endocannabinoidrezeptoren 1 und 2 (CB1 und CB2)), die auf der Zelloberfläche verankert sind und wie ein Schloss darauf warten, dass der passende Schlüssel vorbeikommt. Die CB1-Rezeptoren befinden sich vorwiegend im zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark), während die CB2-Rezeptoren vorwiegend auf Zellen des Immunsystems verankert sind. An die Rezeptoren können körpereigene Cannabinoide (Endocannabinoide) binden, wenn sie wie der Schlüssel zum Schloss passen.

Die wichtigsten bekannten Endocannabinoide sind Anandamid und 2-Arachidonylglycerol (2-AG). Ebenso passen aber auch exogene Cannabinoide aus der Hanfpflanze wie THC oder CBD zu den Schlössern. Das Endocannabinoid-System ist an vielen wichtigen Steuerungsprozesse im Körper maßgeblich beteiligt. Es reguliert Schlaf, Appetit, Bewegungskontrolle (z. B. Krämpfe), Schmerzempfinden, Gedächtnis bzw. posttraumatisches Vergessen, Entspannung, Funktionen des Magen-Darm-Systems und der Leber, Entzündungen und Gewebeschäden. Einem einwandfrei funktionierenden Endocannabinoid-System kommt folglich eine wichtige Rolle im Organismus zu. Ist das Endocannabinoid-System des Körpers gestört, beispielsweise in dem das Gleichgewicht der Endocannabinoide oder der Rezeptoren nicht mehr zusammenpasst, können von außen zugeführte Cannabinoide wie THC und CBD helfen, entsprechende Symptome zu lindern.

Sexualdimorphismus und das Endocannabinoid-System

Lange Zeit wurden klinische Studien zur Untersuchung von Medikamenten vorwiegend oder ausschließlich an Männern durchgeführt. Zu unberechenbar galten die Einflüsse des weiblichen Zyklus und die hormonellen Rhythmen, die dem zugrunde liegen. In der Tat ist es so, dass genau diese regelmäßigen Änderungen im Hormonzyklus die Interpretation der Daten erschwerten. Aber nicht nur das: Inzwischen hat man verstanden, dass auch die Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten dadurch beeinflusst werden können! Heute werden solche Effekte gezielt untersucht.

Im Zusammenhang mit dem Endocannabinoid-System vermutet man einen sogenannten Sexualdimorphismus. Damit sind Merkmale gemeint, die sich deutlich zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Bei Vögeln kennt man etwa die unterschiedlichen Gefiederfärbungen bei Männchen und Weibchen. Man meint damit aber auch Unterschiede, die die Funktionsabläufe im Körper beeinflussen.

Bei Frauen verändern sich die Konzentrationen der Endocannabinoide und die Dichte und die Empfindlichkeit der CB1-Rezeptoren auf den Nervenzellen im Menstruationszyklus. Während der Zeit um den Eisprung ist die Konzentration der Endocannabinoide am höchsten. Den genauen Sinn dahinter kennt man noch nicht. Es wird aber vermutet, dass dadurch die Intensität bestimmter Reaktionen im Nervensystem gesteuert wird.

Dass die weiblichen Geschlechtshormone, wie das Östrogen, Einfluss auf Stimmung und Befindlichkeit haben, merken die meisten Frauen – und die Männer zwangsläufig auch. Beispielsweise sind (zu) niedrige Mengen an Östrogen mit dem prämenstruellen Syndrom (PMS – Beschwerden an den Tagen vor der Regelblutung) und der Wochenbettdepression nach einer Schwangerschaft verknüpft. Folglich wäre es nicht überraschend, wenn Cannabinoide bei Frauen und Männern unterschiedliche Effekte hervorrufen würden.

Endocannabinoidmangel als Krankheitsursache?

Cannabis, das zeigen Studien und berichten Patienten, kann bei Migräne, Fibromyalgie oder Reizdarm die Symptome lindern. Unter allen drei Krankheiten leiden mehr Frauen als Männer. Die Ursachen sind bei allen drei Krankheiten nicht endgültig geklärt. Es gibt jedoch Vermutungen, dass ein Mangel an Endocannabinoiden an der Entstehung beteiligt sein könnte. Man spricht vom Endocannabinoid-deficiency Syndrome, dem Endocannabinoidmangel Syndrom (kurz CED). Man kann sich gut vorstellen, dass es Patienten, denen eine Substanz fehlt, weil der Körper sie nicht oder in zu geringer Menge selbst herstellt, besser geht, wenn sie die fehlende Substanz als Medikament bekommen. Bei Parkinson funktioniert das. Dort fehlt der für die Nervenfunktion wichtige Botenstoff Dopamin. Parkinson-Patienten erhalten die Substanz als Medikament. Auch bei Migräne, Fibromyalgie und Reizdarm vermutet man, dass Cannabinoide aus Cannabis die fehlenden Stoffe ersetzen können und so zu einer Besserung beitragen.

Cannabinoide und Cannabisnutzung bei Männern

Bei Männern existiert kein im gleichen Maße wechselndes hormonelles System wie bei Frauen. Die Konzentrationen an Endocannabinoiden und deren Rezeptoren sowie die Empfindlichkeit der Rezeptoren bleibt weitgehend stabil. Interessanterweise reagieren Männer beim Konsum von Cannabis deutlich stärker als Frauen mit einer Änderung (Absenkung) der Körpertemperatur und/oder Appetitanregung und erhöhter Nahrungsaufnahme.

Unter Männern ist die medizinische Nutzung von Cannabis weiter verbreitet als unter Frauen. Eine Umfrage unter Männern und Frauen, die Cannabis aus medizinischen Gründen verwenden, ergab, dass Männer üblicherweise Langzeitanwender (>1 Jahr) mit mehreren Anwendungen pro Tag waren, während Frauen kürzere Anwendungsepisoden angaben.

Während Patientinnen Cannabis ausschließlich zu medizinischen Zwecken verwenden, nutzen Männer Cannabis medizinisch und als Freizeitdroge. Befragt zu den Wirkungen auf die zu behandelnden Symptome von medizinischem Cannabis im Vergleich zu anderen Medikamenten, unterschieden sich die Angaben von Männern und Frauen nicht.

Freizeitkonsum: Frauen konsumieren anders

Beschäftigt man sich mit dem reinen Freizeitkonsum von Cannabis, stößt man auf eine Reihe von Untersuchungen, die sich mit der unterschiedlichen Nutzung zwischen den Geschlechtern befasst haben. Insgesamt zeigt sich, dass Männer dazu tendieren, Cannabis in größeren Mengen und häufiger zu konsumieren als Frauen. Doch die Frauen holen auf.

Bei Frauen wurde beobachtet, dass sie Cannabis als Freizeitdroge zwar seltener als Männer konsumieren, aber ein höheres Risiko haben, in relativ kurzer Zeit eine Abhängigkeit zu entwickeln. Da sie weniger empfindlich auf THC reagieren, sind größere Mengen für einen Rausch nötig. Auch die Entzugssymptome sind bei Frauen stärker als bei Männern. Bei Männern wurden höhere THC-Konzentrationen im Blut festgestellt, was möglicherweise zu dem stärkeren „high“-Gefühl beiträgt, von dem Männer berichten.

Bei Frauen hingegen setzt die Wirkung in der Regel später ein und fällt schwächer aus. Die fettlöslichen Cannabinoide werden bei Frauen vermehrt im Fettgewebe eingelagert, was die im Freizeitgebrauch gewünschten Effekte auf die Psyche mildert.

Zu guter Letzt scheint es relevante unterschiedliche Wirkungen auf das Sexualverhalten zu geben: Während Frauen berichten, dass niedrige Dosen anregend wirken und das sexuelle Verlangen steigern, herrscht bei Männern nach dem Konsum eher tote Hose.